这真是一个出乎意料之外的突发事件,不仅牵动着公众对航天员和空间站安全的担忧,也让“太空垃圾”这一长期潜伏的航天风险再次进入大众视野。

撞击问题“大不大”?从风险评估逻辑看安全性

此次撞击的严重程度如何?为何神舟二十号已经不能按时返回?都需从航天任务的风险管控逻辑入手。首先,官方通报中明确将“确保航天员生命健康安全”作为推迟返回的首要原则,这意味着当前的核心工作是排查碎片撞击对飞船关键系统的影响,而非直接启动紧急返回程序——这反过来说明飞船暂未出现威胁航天员生命的致命性故障,若存在无法控制的风险,任务团队会优先触发应急返回预案。

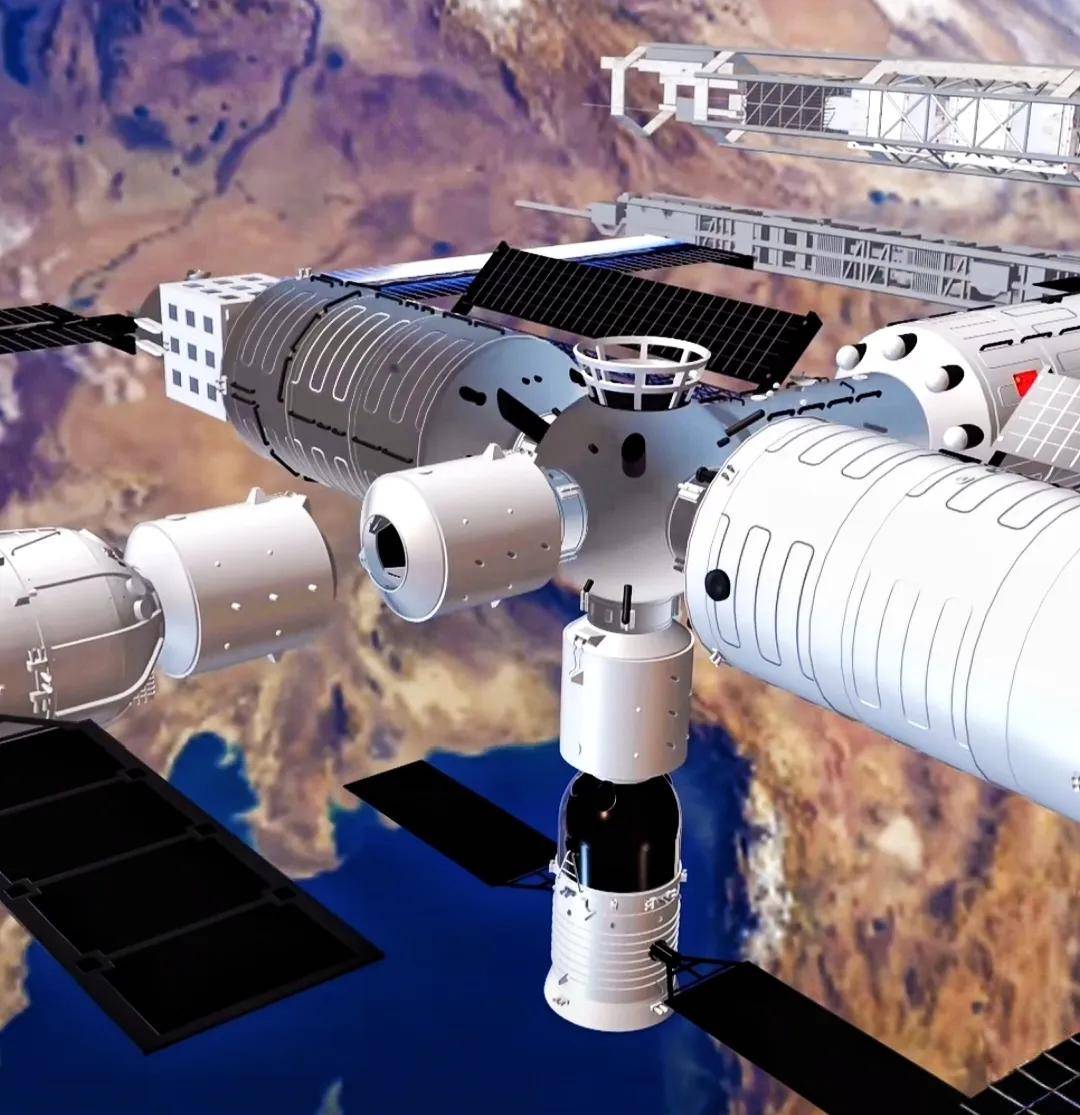

从航天器设计来看,包括神舟飞船在内的载人航天器均配备多重防护体系。参考国际通用的“惠普尔盾”防护技术(即外层薄铝板+内层高强度纤维材料的复合结构),神舟飞船的舱体外部也有类似防护设计:当微小碎片高速撞击时,外层铝板会先将碎片“撞碎、减速”,内层纤维材料再进一步拦截残余碎片,避免其穿透舱体。

此次通报中说的撞击物是“微小碎片”,意味着撞击物尺寸大概率在厘米级以下,这类碎片极难预先探测到,一般推测来看,虽可能对飞船外部设备(如太阳能帆板、传感器)造成损伤,但突破舱体防护、威胁航天员安全的概率极低。

不过,厘米级以下的碎片虽然小,也不代表它就不能造成较大的破坏,因为如果是一个一立方厘米的实心金属块,那么它的质量就如同小型子弹头一样,在第一宇宙速度之下,能轻而易举地将神舟飞船撞穿。

但上述情况发生的概率并不大,如果是质量较轻的微小太空垃圾,我们的神舟飞船是能扛住的,它具备完整的故障冗余设计,关键系统如生命保障、姿态控制、推进系统等均有备份,即便单一部件受影响,备份系统也能确保飞船基本功能正常。

目前任务团队开展的“影响分析”,正是对飞船姿态稳定性、推进剂储备、热控系统等核心指标的全面检测,只有确认所有系统满足安全返回标准,才会重新确定返回时间——这种“宁慢勿险”的决策,恰恰是载人航天“生命至上”原则的体现。

为何事先没有规避?微小碎片的“探测盲区”是关键

可能很多朋友都会疑惑:既然人类已建立太空碎片监测体系,而我们的空间站又那么重要,雷达和监控设施又那么完善,为何神舟二十号仍会遭遇撞击?答案藏在“微小碎片”的探测难度与航天任务的现实限制中。

从监测能力来看,当前全球主流的太空碎片监测系统(包括我国2019年成立的空间碎片监测与应用中心)主要针对直径10厘米以上的大型碎片,这类碎片可通过地面雷达、光学望远镜实现精准跟踪,提前数天预测轨道并规划规避路线;对于直径1-10厘米的碎片,监测精度会大幅下降,仅能实现“大致区域预警”;而直径1厘米以下的微小碎片,目前尚无全球范围内的实时监测能力——它们如同太空中的“隐形子弹”,以每秒数公里的速度飞行,仅凭现有技术无法提前预判具体撞击风险。

从任务执行逻辑来看,神舟飞船在轨期间虽会根据大型碎片的预警调整轨道,但针对微小碎片的“规避”并不现实。

一方面,微小碎片数量庞大(据统计,地球轨道上直径1毫米以上的太空碎片已超1亿个),不可能做到“遇碎片就规避”;另一方面,频繁调整轨道需要消耗大量推进剂,而飞船携带的推进剂总量有限,需优先用于返回制动、姿态调整等关键操作,若为应对微小碎片过度消耗推进剂,反而会增加返回任务的风险。

值得注意的是,此次撞击并非个例。国际空间站自运行以来,也已经多次遭遇微小碎片撞击,甚至出现过舷窗被划伤、外部设备受损的情况,但均未影响核心任务——这也说明,微小碎片撞击是载人航天任务中“可预判、可承受”的常规风险,任务团队对此有成熟的应对预案。

何时能返回?取决于“三大评估维度”

关于神舟二十号何时能重新执行返回任务,目前尚无明确时间表,但结合载人航天任务的流程,返回时间的确定将取决于三大核心评估维度:

第一是“设备损伤修复情况”。任务团队需通过飞船传回的遥测数据、图像,逐一排查受撞击区域的设备状态:若仅为外部非关键部件(如隔热涂层、非核心传感器)受损,且不影响返回过程中的热防护、姿态控制,经过地面模拟验证后,可能在数天内确定返回时间;若涉及太阳能帆板、推进系统等关键部件,需进一步评估损伤对能源供应、轨道调整的影响,修复或制定替代方案的时间会相应延长。

第二是“返回窗口匹配度”。神舟飞船返回需选择合适的“返回窗口”——即飞船轨道与着陆场(此次为东风着陆场)的位置、气象条件相匹配的时间段。

神舟飞船的返回地是东风着陆场,其在11月上旬的返回窗口每天仅有1-2次,若风险评估未能在当日窗口前完成,需等待下一个窗口,这意味着返回时间可能向后顺延1-2天;若气象条件(如风速、能见度)不符合着陆要求,还需进一步调整窗口。

第三是“航天员状态确认”。在完成设备评估的同时,任务团队会持续监测航天员的身体与心理状态,通过天地通话了解航天员的主观感受,确保其在经历突发状况后仍具备适应返回过程的能力。

只有当航天员状态、设备状态、返回窗口三者均满足安全标准时,才会正式确定返回时间——参考历史类似案例(如国际空间站因碎片预警推迟货运飞船对接),此次返回任务的推迟时间大概率在3-7天内,具体需以官方通报为准。

延伸思考:太空垃圾治理,人类必须共同面对的挑战

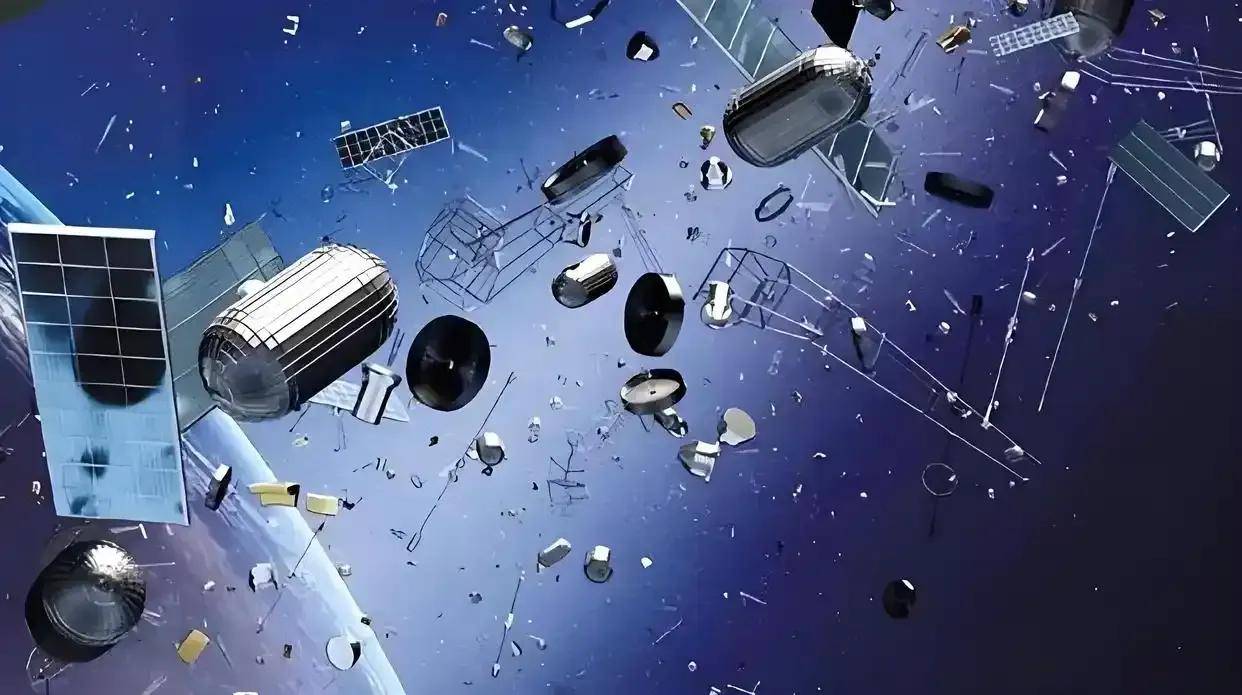

此次神舟二十号的突发状况,再次凸显了太空垃圾问题对人类航天活动的威胁。据不完全统计,目前地球轨道上的太空垃圾已超50万块,其中直径10厘米以上的约2.3万块,这些碎片不仅来自报废卫星、火箭残骸,还包括航天器碰撞产生的新碎片——若不加以控制,未来可能出现“凯斯勒综合征”(即碎片碰撞引发连锁反应,最终完全堵塞地球轨道),彻底锁死人类探索宇宙的通道。

从治理措施来看,各国已开始采取行动:我国在2016年发射“遨龙一号”清理卫星,通过机械臂抓取太空垃圾并引导其坠入大气层烧毁;欧盟计划在2030年前部署“太空清扫者”任务,清理近地轨道的大型碎片;美国、日本则通过优化卫星设计,要求卫星在报废后主动脱离轨道,从源头减少垃圾产生。

但这些措施仍处于“起步阶段”,而且收效甚微,全球范围内的太空垃圾治理体系尚未形成,需要更多国家参与协作,制定统一的轨道使用规则、垃圾清理标准。

对于我国的航天事业而言,此次事件也是一次宝贵的实践:通过应对突发碎片撞击,任务团队可积累更多微小碎片防护、应急决策的经验,为后续空间站建设、载人登月任务的风险管控提供参考;同时,也将推动我国在太空碎片监测技术上的升级——例如研发更灵敏的在轨碎片探测设备,进一步缩小“探测盲区”,让航天器在太空中更安全地“穿行”。

截至本文发稿时,中国载人航天工程办公室仍在持续发布神舟二十号的最新动态,全网网友也在为航天员的安全祈福。从神舟五号首次载人飞天到如今的神舟二十号,中国航天始终以“安全第一”为原则,正是这种严谨的态度,让每一次任务都成为探索未知、守护生命的典范。我们有理由相信,在任务团队的专业应对下,神舟二十号终将带着航天员平安返回地球,而这次经历也将成为人类对抗太空风险、推动航天事业进步的重要一步。

消息来源:《央视新闻》11月5日报道《神舟二十号载人飞船返回任务将推迟进行》

美菲澳新4艘军舰在南海搞联合军演,我国5艘军舰群起“围观”,无人机也来看热闹!四国干瞪眼

055僚舰来了?美媒称我国开建全球首艘三体半潜式导弹武库舰,将改变海战规则

我国论证建造“月球抛石机”,巨型旋臂能把月球矿物抛回地球!15年后即可实现